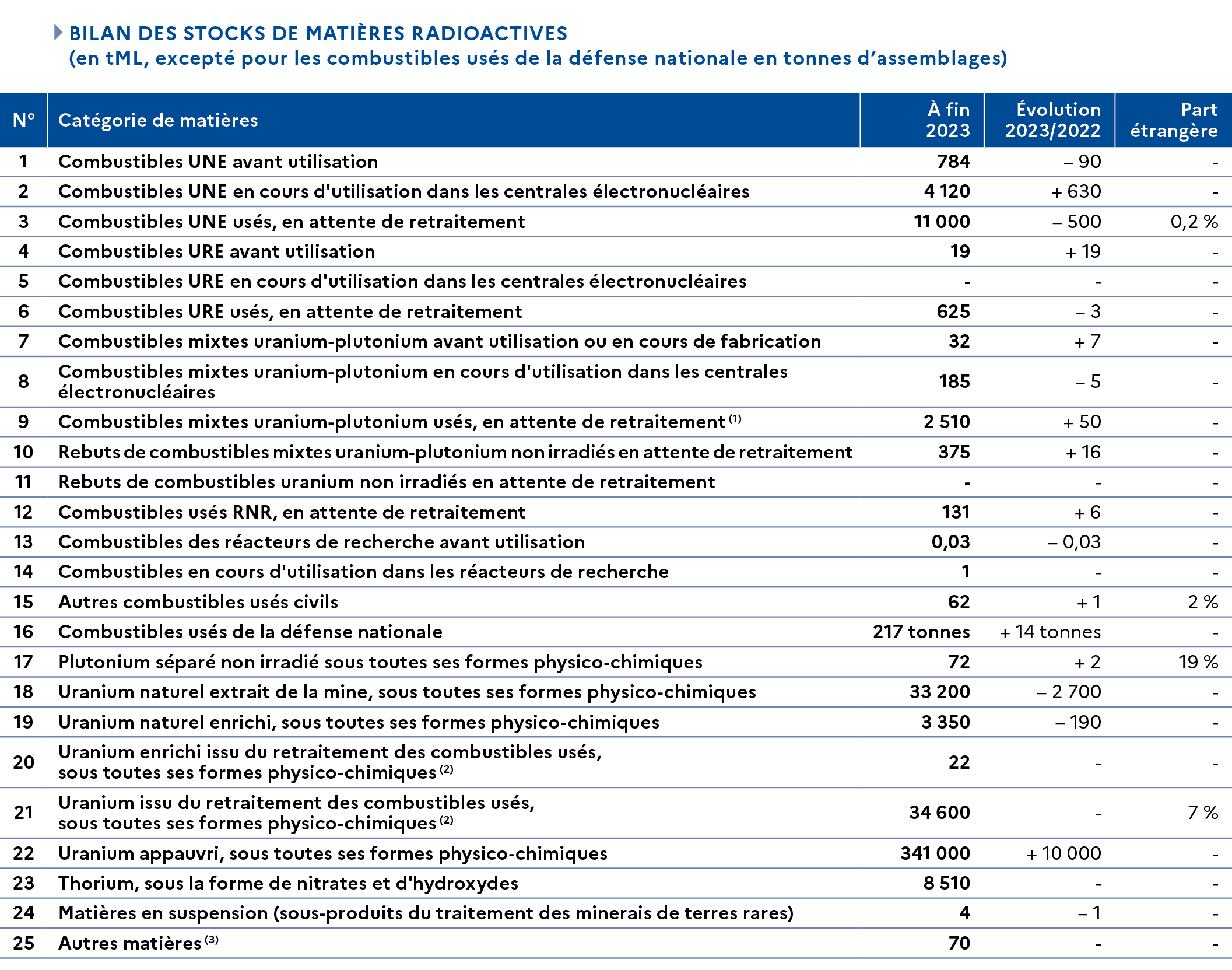

Matières radioactives : bilan à fin 2023

L’Andra recense annuellement l’ensemble des matières radioactives présentes sur le territoire français au 31 décembre de chaque année sur la base des informations fournies par leurs détenteurs. Il s’agit de substances pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement, à l’exception des sources scellées qui sont enregistrées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en vertu de l’article R. 1333-154 du code de la santé publique.

Les détenteurs de matières sont essentiellement, pour les matières fissiles, les acteurs du cycle du combustible nucléaire, tous les exploitants de réacteurs nucléaires (électronucléaire, défense nationale, recherche), et les acteurs de l’industrie chimique détenant des matières radioactives dans le cadre de leur activité (extraction de terres rares par exemple).

Les matières étrangères présentes sur le territoire français, visées à l’article L. 542-2-1 du code de l’environnement sont comptabilisées dans les bilans. Ces matières étrangères sont destinées à être renvoyées dans les pays propriétaires d’origine.

Les matières radioactives sont distinguées en fonction des catégories suivantes :

- les combustibles avant utilisation (UNE, URE, mixtes uranium-plutonium ou des réacteurs de recherche) ;

- les combustibles en cours d’utilisation dans les centrales électronucléaires (UNE, URE ou mixtes uranium-plutonium) et dans les réacteurs de recherche ;

- les combustibles usés (UNE, URE, mixtes uranium-plutonium, RNR, des réacteurs de recherche ou de la Défense nationale) en attente de retraitement ;

- les rebuts de combustibles (uranium ou mixtes uranium-plutonium) non irradiés ;

- le plutonium séparé non irradié ;

- l’uranium naturel extrait de la mine ;

- l’uranium naturel enrichi ;

- l’uranium issu du retraitement de combustibles usés ;

- l’uranium enrichi issu du retraitement de combustibles usés ;

- l’uranium appauvri ;

- le thorium ;

- les matières en suspension (sous-produit du traitement des terres rares) ;

- les autres matières.

Bilan et évolution des quantités de matières radioactives

1 Les rebuts de combustibles mixtes uranium-plutonium non irradiés en attente de retraitement ont vocation à être, à terme, retraités et recyclés dans les réacteurs électronucléaires.

2L’uranium issu du retraitement des combustibles usés a vocation à être enrichi pour former de l’uranium enrichi issu du retraitement des combustibles usés qui sert à la fabrication des combustibles à l’uranium de retraitement enrichi (URE) à base d’oxyde d’uranium.

3 Le deuxième cœur de Superphénix, qui n’a pas été irradié et n’a pas vocation à l’être, a été classé dans la catégorie « autres matières » dans la mesure où il ne s’agit ni de combustible avant utilisation ni de combustible usé.

Les stocks publiés sont des valeurs arrondies. Les évolutions sont calculées sur la base des valeurs de stocks arrondies.

Les évolutions constatées, cohérentes avec celles observées depuis 2022, s'expliquent par :

- une année d'exploitation du parc électronucléaire en cohérence avec les capacités de production des usines du cycle enregistrées ;

- la reprise de la filière URT avec la production de combustibles de type URE en 2023.

Dans le cadre actuel de la production électronucléaire, certaines matières radioactives issues du traitement sont destinées à être utilisées comme combustibles, d’autres sont entreposées en attente d’être valorisées.

La tonne de métal lourd (tML)

L’unité utilisée pour présenter les quantités de matières radioactives est la tonne de métal lourd (tML), unité représentative de la quantité d’uranium, de plutonium ou de thorium contenue dans les matières sauf pour le combustible de la Défense nationale exprimé en tonne d’assemblages (t).

À l'international

Certains pays ont fait le choix de ne pas retraiter leurs combustibles usés. Aux États-Unis, ils sont entreposés dans des piscines auprès des réacteurs qui les ont produits. Lorsque la température des combustibles a suffisamment décru, les assemblages sont sortis des piscines pour être entreposés à sec, sous circulation d’air, à l’intérieur dʼun système dʼentreposage dont les parois épaisses protègent des radiations. En Suède, les combustibles usés sont regroupés et entreposés sous eau dans une installation en subsurface (25 mètres) en attente de la mise en service du stockage géologique.